初回と第2回はそれぞれ俳句に登場する「桃」「夏みかん」を手掛かりに似合う香水を探しました。

そのあと週刊俳句に出張して太田うさぎさんの「軽薄なふりで夜店に遊びしこと」という句に似合う香水をおすすめしてきました。

今回は「香水」という言葉が登場する俳句さんたちにどの香水が似合うか考えてあげようと思う。

俳句の中に「香水」っていう言葉は、まあまあの頻度で出てきます。

なぜなら「香水」は夏の季語だから。

でも香水好きの方は思うんじゃないだろうか。

夏は纏える香水の種類が限られてしまう。

重めの香りをつけて真夏の電車なんかぜったい乗れないじゃないか。

ちょっと歩き回ったら汗ですぐ流れちゃうし。

秋冬の方が選択肢が広がるしきれいに香らせることができるのに、と。

あるいは、次のようにも考えるだろう。

たった1本の香水でも、温度や湿度が違えば香りの印象が変わってしまう。

だから四季を通じてその香水を試し、さまざまな表情を楽しみたい。

夏だけを特別視するなんて馬鹿げている、と。

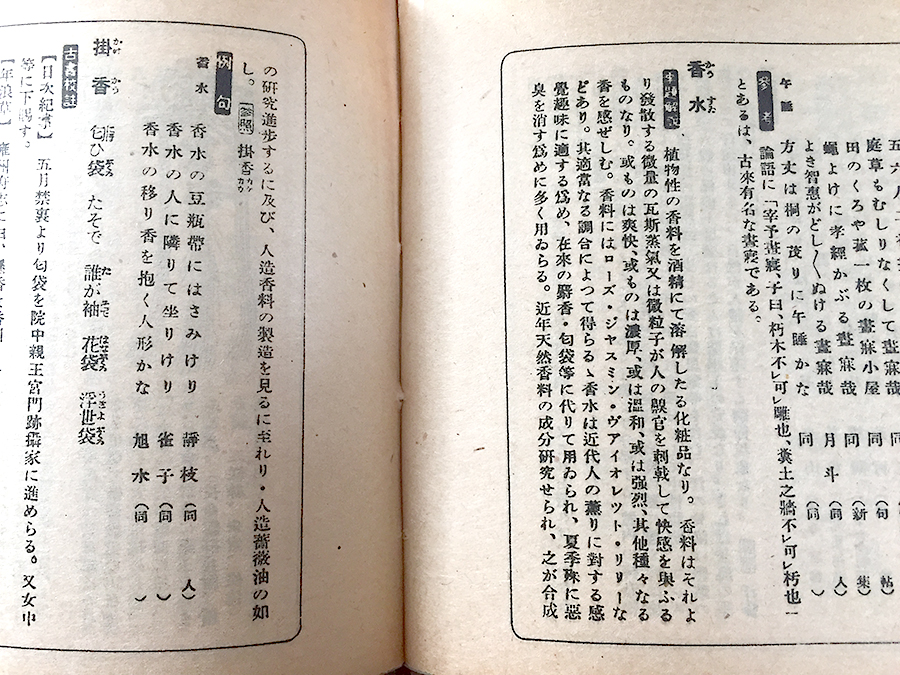

改造社の『俳諧歳時記(夏の部)』(昭和22年。たぶん初版は昭和8年)にはこうある。

香水

植物性の香料を酒精にて溶解したる化粧品なり。香料はそれより発散する微量の瓦斯蒸気又は微粒子が人の器官を刺激して快感を与ふるものなり。或ものは濃厚、或は温和、或は強烈、其他種々なる香を感ぜしむ。香料にはローズ・ジヤスミン・ヴアイオレツト・リリーなどあり。その適当なる調合によつて得らるゝ香水は近代人の薫りに対する感覚趣味に適する為め、在来の麝香・匂袋等に代りて用ゐられ、夏季殊に悪臭を消す為めに多く用ゐらる。近年天然香料の成分研究せられ、之が合成の研究進歩するに及び、人造香料の製造を見るに至れり・人造薔薇油の如し。《参照》 掛香

※漢字は新字体に改めました

ほらこれが改造社『俳諧歳時記(夏の部)』の「香水」が載ってるページよ。

そしてこちらは皆吉奏雨『俳句鑑賞歳時記 夏の俳句』(1973年 / 明治書院)での記述。

香水

常時用いられるものでもあるが、汗の臭いなどを消すための身だしなみとして夏の外出などにふりかける。そうしたところからの季題であって、就中夏季に使用されることを基にして公約的に季題となったものであって、人事の季語にはこれに類するものが多い。

なんというか、日本が香水砂漠(諸外国と比べて香水が売れないから流通する数や種類も少ない)なのは、この「におい消しとしての香水」「身だしなみとしての香水」というイメージがまだ滅んでないせいなんじゃないのかな。

義務だとしたら、人間は適当に選ぶだろうよ。それが証拠にサラリーマンのネクタイ選びなんていいかげんなもんじゃないか。(※こだわりを持って選んでらっしゃるごく少数の方ごめんなさい)

香水を夏の身だしなみだとなんとなく刷り込まれてしまったひとが「夏だしなんか匂いつけとこ」「ブランドがお墨付き与えとるから文句ないじゃろ」くらいの意識で真夏に激重オリエンタル系香水を腋の下(ギャー!)にブシュッとしたこともあっただろう。腋臭ミーツ香水、奇跡のマリアージュ。香水分子と手に手を取り合って空中へ飛び立ってゆく悪臭分子。それを鼻粘膜でキャッチしてしまった不運な人々は香水全般を嫌いになってしまったのであった……。

というのはわたしの想像でしかありませんが、そういう側面だってなきにしもアラブ香水アルハラメインじゃない?

(おっと失敬! ついフレグランス駄洒落が出てしまったね!)

不快なにおいはデオドラント製品で消しましょうと先日香水屋さん( LE SILLAGE ル・シヤージュ / 京都 )にもらった説明書に書いてありました。

悪臭を消すために香水をつけるのではなく、悪臭を消したあと香水をつけましょう。

今後、「身だしなみ」じゃなくて「自分が心地よくいられるために身につける香水」という方向に意識改革していくべきですね。

つけたくなければつけなくていいし、どうせつけるなら心地いいものを厳選して、つける場所も季節による香り選びも工夫して。

そうすることがかえって他の人を不快にさせない香水の使い方につながるのではないかと思う。

少し前になりますがイソップのヒュイル(ひのきの香り)がツイッターでバズったのは若い世代が潜在的に心地いいものとしての香水を求めてるからこそでしょう。

だからもう夏の季語としての香水は滅べ。

今後香水を夏の季語とすることはまかりならん。無季じゃ無季!

最近買って一番驚いたのがAesopのこのHwylという種類の香水です🍃

これは凄いです!驚愕しました!!!

ヒノキの匂いがするんですけど、もう今までの香水とは180°違くて衝撃を受けた作品でした。。。

女性も勿論、男性でこれ付けてたらもう最強だと思います!!!

これは革命です!!!!!! pic.twitter.com/kNTEZHNaLE— museoftoday (@museoftoday) June 14, 2020

※こちらが件のバズったツイート。個人的にはヒュイルを試す前にサンタマリアノヴェッラとかラボラトリオオルファティーボとか、いわゆる「香水」のイメージとは違う心地よさのある香水を試していたので言うほどの衝撃はなかった。でも、うん、気持ちはわかる。

というわけでようやく俳句さんたちの登場です。

香水の香ぞ鉄壁をなせりける 中村草田男

とりつくしまのない感じ! 一分の隙もない感じ!

N°5 P / EDP / EDT その他いろいろ | シャネル …香水の代名詞とも言える定番中の定番。お出かけ用の香り。デパート、参観日のお母さん、スナックのママさん。キツイ! というイメージがあって避けてきた。しかしせっかく縁あって香水沼にドボンしたのだから名香と呼ばれるものは試してみなければ。今回はEDTとEDPを試香紙で試してみました。ていうかちょっと待って。パルファン(P) とオードトワレ(EDT)を調香したのがエルネスト・ボーさん(シャネルの初代調香師)で、オードパルファン(EDP)を調香したのはジャック・ポルジュさん(三代目)なのね? そしてN°5シリーズのなかにN°5ローっていう軽めのやつもあるのね? は? ヘアミトもある? 君たちはなぜ物事をそんなに複雑にしたがるのか。

中村草田男の句ですが、鉄壁さんとお呼びしましょうか。「香水キツッ!」と思って相手の懐に入っていけない感じがしたわけですよね。その香りに拒否感を覚えているのは自分なんだけど、全力で拒否されたようにすら感じる。こういうとき人は「●●の花の香りに似た香水」なんて分析はできないと思うので、初めから特定の何かの香りと表現できない(抽象的な香りとして設計された)N°5がしっくりくると思います。いかがでしょうか。あれ? おすすめされたくなかったですか? ああ、逃げていく鉄壁さんの姿が見える……。

まさに抽象的な香りなので形容しがたいのですが、EDTは思ったよりフレッシュで若々しい香り。20代のBA(美容部員 / コスメカウンターのスタッフ)さんの香りという感じがしました。EDPは粉っぽさを強く感じて、おとなっぽい。うん、たしかによく言われるように「お婆ちゃんの鏡台」と言えなくもない。EDTにしてもEDPにしてもわたし自身の考えるの心地よさとは全然違う方向の香り。でもベテランBAさん曰く「お好きな方は安眠効果があるとおっしゃるんですよ」と。そうか。マリリン・モンローはシャネルの5番を寝香水にしたと言いますからな。

香水の香の内側に安眠す 桂信子

そしてこちらはまさに寝香水の句です。いい香りすぎて一瞬でスヤァ…( ˘ω˘ ) してしまうことありますね。目が覚めてもまた枕からいい香りがして再びスヤァ…( ˘ω˘ ) しちゃうよね。もうお布団から出られない。香水の香の外側に出られない。

サイプレスマスク EDP | トバリ …ひのきの香りと匂い袋のような甘さ。能の世阿弥をイメージした香りだそうです。あまりにも心地よいので大きく吸って大きく吐いてを繰り返しているうちに強烈な眠気に襲われました。イソップのヒュイルもそうですが、ひのきの香りってひのき風呂っぽいからリラックスしすぎちゃうんだよね。Byredoのジプシーウオーターみたいなとらえどころのなさも感じる。トバリのディスカバリーセット(全種類が少量ずつ入ってるセット)を買ってじっくり試したい気持ちもあるんだけど、全部大きいボトルでほしくなりそうで怖い。

香水をひとふりくよくよしてをれず 菖蒲あや

つらいこと、悲しいことがあったとき元気付けてくれるようなポジティブな香りですね。

お名前(菖蒲)にちなんでイリス(アイリス)の香水はいかがでしょう。

シルクイリス EDP | パルファンサトリ …上のトバリと同じくこちらも日本製の香水。フランキンセンスが入っているはずなのですがそこまでお香っぽさは感じませんでした。家事や仕事を落ち着いて淡々とこなせそう。

交換しましょ香水とフラフープ 石原ユキオ

アッ! 香水を夏の季語にするのはまかりならんと言いながら過去の自分が夏の季語としての香水俳句を作っていた!

フラフープと交換しそうなのは100mlの豪華なボトルではない。

ファッションブランド系やセレブの名前を冠した香水など大量生産されている商品には100mlボトルのデザインをそのまま縮小したようなミニボトル(5mlくらい)が手に入るものがありますが、ここで言う「香水」はそうしたミニボトルではないでしょうか。あるいは樹脂製の軽いボトルに入ったボディスプレーとかフレグランスミストのような商品かもしれない。

サムライ ウーマン EDT | アラン ドロン …石原本人の20代の愛用香水。桃とサンダルウッドの組み合わせによるものか、なんとなく和風。空き瓶を嗅いでみてやや経年劣化しているものの「若い女の子の香り!」と思った。懐かしさこそあれ、もはや「自分の香り」ではない。現在販売されているものは初代の香りの雰囲気を残しながらリニューアルされたものになります。

<<引用元一覧>>

香水の香ぞ鉄壁をなせりける 中村草田男『新歳時記 夏』平井照敏・編

香水の香の内側に安眠す 桂信子『新歳時記 夏』平井照敏・編

香水をひとふりくよくよしてをれず 菖蒲あや『現代俳句の鑑賞101』長谷川櫂・編

さて、次回からは再び俳句を一句だけ取り上げて長々とあの香水がいいこの香水がいいと語る形式に戻ります。

ついに! ついに!

海外通販デビューするぞー!!!

注:2020年8月10日現在ラッキーセントというアメリカの通信販売サイトに香水サンプルを注文し出荷連絡が来た状態です。初めての海外通販がうまくいくかどうか一緒にドキドキしてください!

Image by

Image by

Image by

Image by