ベッドがいくつかあって、そのすべてに男がいて、わたしの眠る場所はそのどれかしかないので、なんとなく俳人G氏の布団に入り、キスなどもする。とくにどうこう思っていないひととするキスというのは気持ち悪くも気持ち良くもない。唇が触れている、唾液がちょっと入ってくる、呼吸しにくい、うっとうしい、めんどくさい、わたしは眠い、放っておいてほしい。古い型のノートパソコンが映画を再生している。透明な塩化ビニールを着た女がネオン管のけばけばしく光る路地を逃げ回ってやがて死ぬ。ここは北海道で、北海道から帰るにはショッピングモールから出ているバスに乗ればいいと教えられる。過去から現在にいたるまで世界中の数々の枕辺から洩れた重要機密を、そのために動いた歴史を思うならば、ショッピングモールから出ているバスは信じていい。にんげんの身体はあたたかい。あるいはつめたくても一向にかまわない。

投稿者「yukioi」のアーカイブ

HAIKU OF THE DEAD

10月1日

蜘蛛の囲にかためられたる指かな

「ご迷惑おかけします」って今日一日で少なくとも十回は言ったと思う。迷惑なことなんてぜんぜんしてない。有給休暇を連続して三日取るだけ。上司に「彼氏と婚前旅行かぁ。若い人はいいなぁ」って言われた。定年間近の上司は仕事用ファイルの間にエジプト旅行のチラシを挟んでる。そっちのがよっぽどゴージャスで羨ましいです。

わたしの三日間のリゾートは、四国のD温泉でひたすらのんびりするつもり。塁くんと行くのはほんとだけど、婚前旅行とか考えたことなかった。

会社帰りに、ともだちのお姉ちゃんの店で久しぶりのジェルネイル。ちょっと気が早いけどハロウィンぽく蜘蛛の巣とコウモリにしてもらった。というわけで今日の一句は蜘蛛。蜘蛛って夏の季語らしいけど、ハロウィンにも出てくるからいいよね。

10月2日

マドンナゐて坊ちやん不在秋うらら

塁くんと駅で待ち合わせて特急列車に乗った。塁くんパソコン開いてずっと仕事してた。休みのときはちゃんと休めばいいのに。わたしはガイドブック見ながら行きたい場所に蛍光ペンで印をつけた。麻里が商店街の地図のところに勝手にふせん貼って「お土産!靴下!」って書いてる。Babyなんとかかんとかっていうロリータ??の店。麻里は年子だから24だ。いいかげんフリルどっさりファッションはやめたほうがいいと思う。

M駅に着いたらおなかペコペコで、とりあえずホテルの近くまで行くことにした。路面電車は後ろ乗り前降りで料金後払い一律150円って予習済み。D温泉駅には日傘差した矢絣の着物のガイドさんがいて、おじさんおばさんたちが一緒に写真撮ってた。お昼はじゃこ天バーガー。思ったよりじゃりじゃりしてなくてじゅわっとしておいしかった♪ 塁くんはマクドナルドの方が好きだって言うけどそもそも比べるのおかしいし。

ホテルに荷物置いて、俳句の博物館に行った。D温泉のあるM市は俳句の都。俳句始めてからずっと来てみたかったんだ。聖地に来たって感じ!

夕食は鯛めし。ホテルに帰ってきてホテルの中の露天風呂に入った。混浴じゃないのがちょっと残念。塁くん浴衣の丈が足りなくてかわいくて、いっぱいチューした。それから、いっぱい、した……///

10月3日

ひとりでに涙は溜まる黒葡萄

M城。リフト乗ったら寒かった。カーディガンをホテルに置いてきたの後悔。塁くんはお城で甲冑を着てはしゃいでた。

商店街はすごく活気がある。ガイドブックに「ぜったい行く」って書き込んだフルーツパーラーに行ってぶどうパフェ食べた。いままで食べたパフェのなかでいちばん美味しい! 塁くんは「アレキサンダー」っていう強そうな名前のパフェを三口くらい食べて「もういらない」って言うからわたしがもらった。塁くんが「見ろよ」みたいな目配せして笑うから、なんだろうと思ったら、奥の方の席にジャケットをきちんと着たおじいさんと二回りは年下に見える女の人がいて、ずっと敬語で話しながらパフェを食べさせ合ってた。うわぁ、痛々しい……。温泉街ってわけありカップルが多いのかな。

麻里のお土産を買おうと思ってBabyなんとかのお店を探してたんだけど、パフェでお腹冷やしちゃったみたいですっごい腹痛におそわれて。。。タクシーでホテルまで帰ることに。。。結局昼からずっと部屋にこもりきり。。。

夕方、塁くんはD温泉本館に入りに行った。ついでに晩ごはんも食べてくるって。ずっとトイレとベッド行き来してるかわいそうな女子に気をつかったつもりなのかなぁ。体調不良につき今日はHなし。。。

10月4日

身に入むや両手に肉叢は溢れ

何から書いたらいいかわからない。

ほんとうは今日帰る予定だったけど、わたしはまだホテルの部屋にいる。

朝のことから書こう。寒くて目が覚めた。エアコンが止まっていた。救急車と消防車のサイレンが聞こえてきて、廊下を走るひとの足音や、ホテルの従業員が何度も謝る声がして、ざわざわしてた。ずっと。つけっぱなしだったはずの足元灯が消えていて、テレビもつかなくて、塁くんを起こしたら「停電だろ」って言ってまた眠ってしまった。七時頃、外で大きな音がした。窓から見下ろしたら車が喫茶店に突っ込んで大破してた。その音で塁くんがやっと起きた。「うわぁ、すげぇ、まじかよ、ちょっと見てくる」って言ってiPhone握って羽織着て出ていった。

それから。

窓の下の事故現場には塁くんは現れなかった。どこかの宿のはっぴを着たひとがゆっくりと車に近づいて、運転手を力強く引っぱり出した。道に仰向けにされた運転手、中年の男のひとだった、額から血が出てて、宿のはっぴのひとが人工呼吸を……人工呼吸をするのかと思ったら、違った。マウストゥマウスの姿勢から起き上がったとき。運転手の顔の下半分が、真っ赤な、穴になってた。

近くの部屋から悲鳴が上がった。家具が壁にぶつかる音や、物が割れる音が響いた。ドアの覗き穴から廊下を見た。

白髪ぼさぼさの裸のおじいさんが、目を見開いて立ってて、両手でつかんだ餅みたいな白いものを口に入れて引きちぎろうとしてて、よく見るとそれは、

どうしていいかわからない。塁くんは、帰ってこない。

さっきからずっと、壁を叩く音がしている。

10月5日

秋の星ねじつてひとつづつ食べて

電気のない夜は暗くて、ずっと星を見てた。サイレンも車の音も、廊下やまわりの部屋からの声も、いつの間にかしなくなってた。携帯はどこにかけても話し中になる。インターネットも接続できない。開けても灯りのつかない冷蔵庫から、すっかりぬるくなったみかんジュースを出して飲んだ。

明け方すこし眠って、明るくなってから窓の下を見た。車は大破したままで、地面に血だまりが残っていた。その血だまりを犬が嗅いでいる。舐めているのかもしれない。

いったい何が起きているんだろう。

ひとがひとを食べていた。

意味がわからない。

家に帰りたい。

浴衣を脱いで、服に着替えた。

ドアに近づこうとすると、低いうなり声が聞こえた。

塁くん。早く迎えにきて。

10月6日

まはりまはりてゆくあてのなきをどりかな

静かだ。ときどき犬の鳴き声がする。

外の様子が知りたくて、思い切って部屋を出た。念のため、部屋には鍵をかけてきた。みかんジュース以外口にしてないせいか、ふらふらする。廊下のあちこちに赤黒い染みがある。階段には引きずったような跡がある。シーツを積んだ台車や掃除用具が放置されてる。

ホテルの屋上から見た光景を何て言ったらいいんだろう。

道路では自動車が多重衝突していた。街のあちこちで煙が上がっている。うずまき模様の浴衣を着た一団が目に入った。「助けて!」って叫びそうになって、声を飲み込んだ。様子がおかしいのだ。浴衣のひとたち、十人ほどはいるだろうか、盆踊りみたいに列になって歩いてる。ゆらゆら左右に揺れながら、ゆっくりと。みんな裸足で、浴衣がひどく着崩れていて。一様に肌が青白く、浴衣にも肌にも鮮血が飛んでいる。いちばん後ろに、腰の曲がった老婆がいて、サッカーボールをネットに入れたまま引きずっているように見えたけど……よく見るとそれは人間の首だった。

立っていられなくなって、冷たい鉄柵を握ったままその場にしゃがみ込んだ。

あのひとたちもきっとおかしくなってるんだ。あの運転手に食いついたはっぴの男や、廊下で赤ちゃんを食べてた裸の老人みたいに。

塁くんは無事だろうか。

10月7日

天高し自衛隊機のとどまらず

一階は遠かった。物音に注意しながら、階段を下りた。二階あたりで、いままでに嗅いだことのない臭いがした。カーディガンの裾で鼻と口を覆った。

ロビーには、ばらばらの手や足が落ちていた。それから、ホテルの制服を着た女のひとの死体。真っ赤に染まったブラウスのお腹からぞろぞろはみ出したものが目に入った瞬間、わたしは吐いていた。床にみかん色の液体が飛び散った。

死体のほうをできるだけ見ないようにしながら、売店で食べられそうなものを袋に詰めて、走って部屋に戻った。

自分の体臭が染み付いたシーツにくるまって眠ろうとした。昼間だけど。できることなんて何もないし。そのとき、遠くからバラバラバラって音が近づいてきた。ベッドから飛び起きて空を見た。見えない。

屋上に出た。北の空に緑色のヘリコプターが見えた。

『助けて!』

叫ぼうとしたけど、喉が詰まって声にならなかった。

叫ぶことができたとして、聞こえるはずはないのだけれど。

10月8日

長き夜の平面として在るシーツ

食欲はないけど、昨日一階から取ってきたタルトをみかんジュースで飲み込む。味はよくわからない。

電話もネットも繋がらないとわかってから鞄に入れっぱなしにしてた携帯をひさしぶりに開いた。電源が切れてた。電源ボタンを押したら一瞬画面が明るくなって、ピーッって鳴ってすぐに消えた。電池パックの蓋の裏側には、塁くんとふたりで初めて撮ったプリが貼ってある。「るい&あんな」って塁くんのへたくそな字。

中学生の頃は、麻里としょっちゅうプリ撮ってた。あの頃パパが撮った写真より多いかも。パパ、ママ、麻里。きっとみんな心配してる。早く帰りたい。

ふと思いついて、廊下の台車からシーツを取ってきた。塁くんの鞄の中を探したら、サインペンが出てきた。SOSとシーツいっぱいに書く。細すぎる……。

シーツを抱えて屋上に出た。細長く畳んだシーツそのものを線にして、屋上に大きく「SOS」を書いた。

強風が吹いたら飛んでしまいそう。でも、ここに救助を待っている人間がいることは伝わるはず。真っ青に晴れていて、雲がうんと上のほうにある。運動会の日の空だ。

犬がはげしく吠えていた。遠くで銃声みたいな音がした。

10月9日

背負はれてきつと花野に捨てられる

急に、ひとりではなくなった。

空気を入れ替えようと窓を開けたら、煙のにおいに混じって、腐敗臭ではない、まともな食べ物のにおいがした。斜め向かいの建物の三階の窓が開いていた。おかっぱ頭の小さな女の子が現れて、目が合うなり「パパー!」って叫んだ。女の子の後ろに男のひとが顔を出した。驚いた顔で「あんた、来れるか?」と言った。わたしは自分の荷物を持って一階へ降りた。ロビーからホテル従業員の死体が消えていた。

道路に散乱しているものから目を背けて、斜め向かいのビルに走った。思うように走れなくて、つまずきそうになりながら。非常階段の前にさっきの男のひとが待っていた。手に鉈を持って。そのまま近づいてきて、鉈を振り上げながら反対の手でわたしの二の腕をつかんだ。

もうだめだ、と思った。

鉈は、しゃがみ込んだわたしの頭の上を水平になぎ払った。振り返ると、帽子をかぶった頭部が地面に落ちていた。赤黒い肌の間に、白くて細かいものがにゅるにゅる動いている。

どさ、と野球のユニフォームに包まれた胴体が倒れた。

男は死体のユニフォームで鉈についた血を拭った。

「立てるか?」

男は腰が抜けてしまったわたしを背負って階段を上った。なすすべもなく運ばれて、女の子の側に座らされた。

「おねえちゃん、泣かないで。パパがいたら大丈夫だから」

こんなことになってて、何が大丈夫だって言うの。聞きたいことはたくさんあるけど、やっぱり声が出ない。

女の子の服には、錆のような色のシミがいっぱい付いていた。

10月10日

をみならの身に穴あまたななかまど

男のひとは村田と名乗った。黒いTシャツに作業着のズボンをはいている。おかっぱ頭の女の子は娘の菜々子ちゃん、六歳。村田さん親子は山間のK高原町から別居中の奥さんに会いに来たのだという。そこでこのわけのわからない事態に巻き込まれ、車は故障し、宿の空き部屋などを転々としている、と。

村田さんはわたしが落ち着くのを待って、スープを分けてくれた。皮つきのにんじんとじゃがいもがごろりと乱切りで入っている。あたたかいものを口に運んだのは何日ぶりだろう。

「何度も襲われかけてわかったが、あいつら、ちょっとやそっとじゃ死なない。元々死んでるんだな。死体が歩き回って人間を喰らってるんだ」

人間じゃない……。 死体が歩き回る……。 ロビーにあった女性の死体も歩いてどこかへ行ったのだろうか。

「信じられないって顔してるけどな。生きてる人間の肌があんな青白くなるか? 生きてる人間から肉の腐る臭いがするか? 腸を引きずりながら歩くか? 目玉がぶらんぶらん垂れてて平気でいられるか?」

村田さんはスポーツバッグの中からライフルを出して、弾を込めた。

「試してみたらわかる」

試す? どういうことだろう。

「そこらへん歩いてるやつ、撃ってみな」

できるわけがない。

「おねえちゃん、難しくないよ。菜々子も練習したよ」

わたしは首を横に振った。

「猪を撃つより簡単だ」

村田さんは強引にわたしの腕を引いて窓の側まで連れて行った。街路に向けて銃を構え「見てな」と言った。

青白い裸の女性が、片足を引きずりながら道の真ん中を歩いていた。

『やめ……』

「現実を見ろ」

撃った。一発はマンホールの蓋に当たって鋭い音が響いた。さらに撃った。女性の背中、肩甲骨の下あたりに赤黒い穴ができた。女のひとは前につんのめって地面に伏した。

数秒後、ゆらりと起き上がって、また片足を引きずりながら前へ前へと進んでいった。

10月11日

這ふ死体につまづいてゐる死体かな

手がくすぐったくて目が覚めた。菜々子ちゃんがわたしの爪を触ってた。

「おねえちゃん、つめ、本物?」

「うーんとね、本物の爪の上に落ちにくいマニキュアみたいなの塗ってあるの」

「この絵なに? 蜘蛛の巣? かわいくないよ。お花とかリボンにしたらいいのに」

一万円近くかかったネイルなんだけどな。こどもは手厳しい。

「そうね、つぎはお花にしようかなぁ……」

菜々子ちゃんの寝癖のついたおかっぱ頭を撫でる。あったかくて、脂でぺたぺたしてる。

「やあ、あんた、しゃべれるのか」

村田さんに言われて気づいた。声が、出るようになってた。

わたしたちがいるのは、三階建てのテナントビルの三階、窓の大きなカフェだ。道路の様子がよく見える。

歩く死体は、昨日よりも増えたように思える。多いのは中高年の死体。観光客だったんだろう。首からカメラをかけたままの女性、登山の格好をしている男性。一時間に5〜6体。多いときで10体ほど。身体が部分的に欠損したり腐敗して骨が見える死体もいれば、普通の人間と区別がつかないような死体もいた。みんな背中を丸め、手を胴体よりやや前に出し、すり足でゆっくりと通り過ぎていく。

昼過ぎから曇って、夕方から降り始めた。死体たちは雨の中を、ぞろり、ぞろりと動き続けた。

10月12日

秋しぐれ刃物にそれぞれの用途

雨。

村田さんが帰ってこない。

菜々子ちゃんは昨日の晩から熱が出て、冷却シートをおでこに貼って寝た。朝になっても下がらない。村田さんは薬を探しに行くって言った。

「ライフルと、ナイフと、バール。ここにあるから。なんかあったら菜々子を頼む」

自分は鉈を持って、ぶん、と振った。

「頭だ」

「え?」

「頭を狙え。俺が野球部の死体を始末したときみたいに」

寒い、寒いと繰り返す菜々子ちゃんをひざかけ二枚でくるんで抱きしめた。

「おねえちゃん」

「どうしたの? おしっこ?」

「パパまだかなあ」

「もうちょっとかかるかな。きっと遠くの薬局に行ったんだね」

「今日って何日?」

一瞬日付がわからなくなって、日記帳を開いて答えた。

「12日だね」

菜々子ちゃんは真っ赤なほっぺでしんどそうに笑って言った。

「明日、パパの誕生日だよ」

10月13日

秋深し六時を指してゐる時計

村田さん、大丈夫かな。菜々子ちゃんの熱、下がらない。

菜々子ちゃん、昨日は水ばかり飲んで、固形物を口にしなかった。今朝、「何だったら食べれそう?」と聞いてみたら、「おにく」って言った。スパムの缶詰を開けて野菜と炒めた。菜々子ちゃんはスパムだけを選り分けて食べたけど、何も食べてくれないよりはいい。

午後から菜々子ちゃんは、おでこに冷却シートを貼ったまま、キッチンのいろんな引き出しを開けて回った。オレンジ色の四角い大きなお皿を見つけて、テーブルに置いた。

「おねえちゃん、お菓子ある?」

村田さんが確保していた食料品の中に、M市名物のタルトがあった。皿にタルトをのせる。

「ろうそくないかなぁ」

ケーキに刺すようなろうそくは見つからなかったけど、小さなカップ入りのろうそくが一袋出てきた。皿の四隅にひとつずつ置いた。粉砂糖があったので、タルトのまわりにぱらぱらと散らしてみた。

熱のある菜々子ちゃんに動き回ってほしくはなかった。だけど「パパの誕生日だから」って繰り返す菜々子ちゃんを止めることは、わたしにはできなかった。

菜々子ちゃんは五時頃からずっと眠っている。「パパが帰ってきたら起こしてね」って言ってた。

村田さんはまだ帰ってこない。

10月14日

ざくろの粒がちらばつてゐて歩けない

朝七時前に一度目を覚ました菜々子ちゃんは、水を少し飲んでまた眠った。菜々子ちゃんの側で日記帳を読み返しながら、誤字を直したり、書き加えたりした。熱は少し下がったように感じた。菜々子ちゃんのおだやかな寝顔を見ながら、わたしもまどろんだ。

突然、強烈な痛みに襲われた。菜々子ちゃんがわたしの左手首にかじりついていた。

「やめて、菜々子ちゃん、離して……!」

わたしはなんとか落ち着かせようと菜々子ちゃんの背中をとんとん叩いた。一直線に切りそろえられた前髪の下の大きな目はどこにも焦点が合っていないようだった。菜々子ちゃんはただ人形みたいに目を開けたまま、わたしの皮膚に歯を食い込ませていった。顔が白い。

「頭を狙え」という、村田さんの言葉が脳裏をよぎった。わたしは菜々子ちゃんの横っ面をひっぱたいた。衝撃で口が開いて、手首からぼたぼたと血液が落ちた。壁際まで逃げた。菜々子ちゃんは呻きながら立ち上がった。

小さな手を身体より少し前に出して、ずる、ずる、とすり足で近づいてくる。あの死体たちと、同じ格好で。

「菜々子ちゃん……」

足元に村田さんのスポーツバッグがあった。ライフルとナイフとバールが入ってる。わたしはライフルを構え、安全装置を外した。引き金を引いた瞬間、反動で後ろの壁にぶつかった。

菜々子ちゃんはソファの上に倒れていた。

破ったキャミソールを包帯にして止血した。菜々子ちゃんを膝掛けで覆った。化粧品と服を捨てて、食料と武器を鞄に詰めた。ガイドブックを見て、周辺のマップを頭に入れた。

非常階段の踊り場に、ドラッグストアの紙袋があった。中には解熱剤、スポーツドリンク、消毒薬……。村田さんは戻ってきてたんだ……。荷物の隙間に紙袋ごと詰め込んで、死体の徘徊する街を走った。

10月15日

たましひをこぼたぬやうにししをさく

ビジネスホテルに住むことにした。狭い場所のほうが明け方の寒さがしのげるような気がする。

左手首の傷は昨日ここに着いてすぐに消毒したけど、大きく腫れて熱を持ち、鼓動に合わせて痛む。片手が使えないと、ペットボトルの蓋を開けるのさえも不便。

手元にある食料は、レトルトカレー一袋、串団子一箱、早生みかん一つ。何かしていなければおかしくなりそうで、空にしたボストンバッグをリュックみたいに背負い、右手にバールを握って食料を探しに行った。

荒廃した街を死体たちが互いにぶつかり合いながら歩き回っている。逃げやすいように、見通しのいい、できるだけ広い道を選んで移動した。

コンビニも鼻を刺すような臭いに満ちていた。食べ物の腐る臭いと、動物の腐る臭い。制服を着た死体が顔の右半面を失った状態で倒れていた。念のためバールで軽く殴ってみると、蝿がぶわっと舞い上がった。お弁当の棚では、腐った食品の間を大量の虫が動き回ってた。ごきぶりとか、こおろぎに似た茶色い虫とか。

必要なものを鞄に詰める。缶詰、レトルト食品、ペットボトルの水。包帯もほしいけど、見当たらなかった。

ホテルに戻る直前、重さに耐えられなくて一度荷物を下ろした。その瞬間、すごい力で地面に引き倒された。蛍光ピンクのベビードールを身に着けた死体がわたしの足にしがみついていた。頭頂部にバールを打ち下ろした。ヘアスプレーの缶に穴を開けたみたいな感触で、頭蓋骨が陥没したのがわかった。血は飛び散らなかった。少し力が緩んだ隙に腕を振りほどいて死斑の浮かぶ背中を踏みつけ、何度も頭を殴った。音や気配に反応したのだろうか。まわりの死体たちがいっせいにこちらへ向かってきた。階段をかけ上がって部屋に入り、鍵をかけた。呻き声とドアに体当たりする音が何時間も続いた。

10月16日

秋風のとびら隅々まで指紋

閃光に驚いて目を開けた。カメラのレンズが目の前にあった。

「ギャッ」と叫んだら、カメラも「ギャッ」と叫んで飛び退いた。

「生きてた……」

と、カメラを持った女性は言った。

「どこから入ってきたんですか」

「ドアから」

「鍵……」

「あいてた」

ドアを確認すると、鍵はたしかに壊れていた。回してもかんぬきの部分が出てこない。

「引っ越したほうがいいわね」

そのひとは高橋有子と名乗った。

高橋さんの顔には見覚えがあった。商店街のフルーツパーラーで年配の男性とパフェを食べていたひとだ。真ん中で分けたボブヘア、切れ長の目元。年齢のわかりにくい顔だけど、たぶん三十代半ば。オレンジ色のセーターとタイトなジーンズはほとんど汚れていない。薄く化粧してる。こんな状況であるにもかかわらず。

高橋さんはデジカメのプレビュー画面をわたしに見せて「すごいでしょう」と言った。街を徘徊する死体たちが写ってた。

高橋さんはラブホテルを住処にしていると言う。「一緒に来る?」と聞かれたので、ついていくことにした。

10月17日

ふところに鬼の子を飼ふこころもち

「ルームキーのあるラブホテルっていまどき珍しいでしょう」

高橋さんはなぜかちょっと誇らしげに話す。仕事を聞いたら「学者」と言った。常温の缶ビールを開け、わたしが取ってきた缶詰の焼き鳥を二人でつまんだ。

「この町はすでに壊滅状態。消防や自衛隊は救助に来ない。テレビカメラも入らない。こんな至近距離でこんな生々しい記録が取れるのはわたしだけ。あと二三日撮影して回ったら漁船で本州へ渡るの。高く売れると思わない?」

「わたしたちのほかに生き残ってるひとはいないんですか」

「探せばいるかもしれないけど、これだけナヅキが増えちゃうとね……」

「ナヅキ?」

「ナヅキ。食人鬼のこと。『慈応寺縁起』っていう室町時代の文献に出てくる言葉よ」

高橋さんは、次のようなことを説明してくれた。

四国のある村で人食い鬼が暴れ回っていた。腕自慢の村の若者が、鬼と格闘した末に腕を切り落として井戸へ捨てた。すると鬼の祟りか、多くの村人が高熱を出してもがき苦しみ、やがて人食い鬼に変わってしまった。鬼と化した者は槍で突いても棒で殴っても死ぬことはなく、その身が腐って朽ち果てるまで旅人を襲い続けた。偶然通りかかった播磨の僧侶があわれに思い真言を唱えながら錫杖をもってこの鬼たちの脳(なづき)を砕いていったところ、鬼たちは決して蘇ることはなかった。以来、この種の鬼はナヅキと呼ばれるようになった。

「いまの状況にそっくりでしょう」

高橋さんの話を聞いていると手首の傷がひどく痛んだ。ビールで血行がよくなったからかもしれない。

「その傷は?」

「菜々子ちゃん……一緒に住んでた子に咬まれたんです」

菜々子ちゃんのことを話そうと思ったけど、それ以上言葉が続かなかった。

高橋さんはわたしの傷にカメラを向けてシャッターを押し、

「つらかったわね」

と言った。

10月18日

打擲やいちじくいろの筋繊維

駆け回ったせいか、身体がすごくだるい。熱っぽいような気もする。栄養失調もあるんだと思う。食欲がなくて、水ばかり飲んでる。

昼間、バールとナイフを持って高橋さんの撮影に付き添っていた。写真を撮っている間は無防備になりがちだから、ナヅキが近づいてきたら守ってほしい、と。

高橋さんの車で商店街に向かった。そう。高橋さんは車を持っていたのだ。逃げようと思えばもっと早く逃げられたはずなのに、写真を撮るためだけにずっとここにいたなんて、すごい執念。わたしが呆れていると、

「記録したいと思うのは学者の性よ」

って、目尻に小皺を浮かべて笑った。

幌の破れた人力車がゆっくりと動いていた。車夫には下唇がなくて、黄ばんだ歯と紫色の歯茎が露出している。人力車の上には矢絣の着物と袴を身に着けたナヅキが乗っていた。書生風の格好をした男のナヅキがその横を歩いていた。

「さすが観光地よね」

なんて言いながら、高橋さんはシャッターを切る。ストロボが光った瞬間、三体がいっせいにこちらを向いて笑ったように見えた。矢絣が人力車から転がるように降りて、ずずず、と近づいてきた。それに続いて、書生と人力車夫も腕をぐっと前に伸ばしながら距離を詰めてきた。

「高橋さん、そろそろ逃げないと……」

振り返るとそこにもナヅキの集団がいた。濃い腐臭。囲まれてしまった。黒いランドセルを背負ったナヅキが集団の中から飛び出し、わたしの腰に抱きついた。いがぐり頭にナイフを突き立てる。切っ先が頭蓋骨に当たって滑った。頭皮がめくれただけでダメージにはならなかった。背骨が折れるかと思うほどの力で締め上げられる。まわりからナヅキたちの腕が伸びてくる。脇腹が急に熱くなった。矢絣がブラウスの上から食いついていた。長い髪を掴んで喉元を切り裂いた。引き剥がすようにナイフを動かしたせいで、自分の脇腹も裂けていた。痛みとともに生温い血が溢れる。ナイフをめちゃくちゃに振り回したら、腐った指が何本か宙を舞った。武器をバールに持ち替えてナヅキたちを殴りまくった。黒ランドセルを蹴飛ばし、ナヅキたちを掻き分けて高橋さんの車に走った。高橋さんはいつの間にか運転席にいた。助手席に乗ってドアを閉めた。書生風のナヅキが追ってきて、親指を失った手でガラスを叩いた。

10月19日

かさぶたを剥けば蚯蚓が鳴いてくれる

高橋さんがいなくなった。

高橋さんの車で港まで行って、船で本州へ向かうはずだったのに。

昨日車を停めた場所に行ったら、車がなかった。荷物も消えてる。食料も半分以上なくなってる。

なんで置いて行かれたんだろう。昨日の撮影で足手まといにしかならなかったから?

のどが乾いて、ひたすらだるい。食欲がない。何か口に入れないともっと動けなくなる。ビーフジャーキーとサラミをかじって、一日のほとんどを寝て過ごした。

天井の鏡に映る自分の姿がひどい。シーツが鮮やかな空色だから、そこに横たわる自分の汚らしさが余計目立つのかもしれない。髪はほとんど洗えなくて束になり、顔はかさついて粉をふいてる。服は泥やナヅキの体液で赤茶けた色に染まっている。

左手首の傷は完全に化膿した。傷口から発酵食品みたいな臭いがする。左手全体がぱんぱんに腫れてる。昨日の脇腹の傷もひどく痛む。

日が落ちる前にもう一度外に出て、高橋さんの姿がないか捜してみた。汽笛が聞こえた。D温泉駅に向かって、マッチ箱みたいなディーゼル列車が煙を上げながら近づいてきた。運転しているのはほとんどミイラ化したような黒ずんだナヅキで、車両には窓からあふれるほどのおびただしい数のナヅキが乗っていた。

10月20日

ゆく秋の波の上なる肩まくら

「安奈、大丈夫?」

塁くんの声で目を覚ました。特急列車のシートで、塁くんの肩に頭をあずけて眠ってたみたい。

「うなされてたよ」

「すごい怖い夢見てたの」

「どんな?」

「……忘れちゃった」

塁くんは笑って、わたしの頭を撫でてくれた。塁くんの飲んでたみかんジュースを一口もらった。濃くて美味しい。ちょうど車内販売が回ってきたので、同じジュースをもう一本買った。

特急の乗客はまばらだった。こんなに空いてるのに、ドアの側にずっと立ってるひとがいる。野球のユニフォームを着た男の子。高校生だろうか。日焼けした顔でこっちを見てる。ほっぺたに白いにきびがいっぱい。塁くんが小声で「知り合い?」って聞いた。わたしは首を横に振った。

「O駅に着いたら起こすから、もうちょっと寝ててもいいよ」

塁くんに撫でられるとすぐに眠くなる。

結婚したいな、ってなんとなく思った。

10月21日

星月夜いもうとの肉たゆたへり

麻里は怒ってた。「なんで靴下買ってきてくれないの!」って。麻里の好きなBabyなんとかを扱う店はこの町にもあるのだ。こっちで買うのとM市で買うのとそんなに違うものだろうか。品揃えだってショッパーだって同じだと思うけど。

麻里、いつものロリータファッションじゃなくて、蛍光ピンクのひらひらしたベビードールを着てる。寸胴な幼児体型が強調されて、キューピー人形がコスプレしてるみたいに見える。いまさら言ったって直るはずがないけど、もうちょっとましな部屋着を選んでほしい。パパは麻里のベビードール姿が気に入ったのか、何枚も何枚も写真に撮った。麻里はカメラを向けられるたびにポーズを変える。ママはお土産のタルトを切り分けながら「俳句いっぱいできた?」って言った。

俳句はいっぱい書いたはずなんだけど、それを書き留めた句帳が見当たらない。塁くんの荷物に入れてしまったのだろうか。それとも、ホテルに忘れてきてしまったのだろうか。塁くんに「わたしの俳句ノート知らない?」ってメールしたけど、返事はまだ来ない。

明日仕事行くのめんどくさいな。

10月22日

秋桜付箋がじやまになつてヰる

会社に行くとパソコンの画面は付箋だらけ、机の上の書類トレイは山盛りになってたけど、その大半は「自販機に待望のしるこ登場!」とか「総務のY本さんが安奈先輩のガム食べてました」とか、要するにほとんどいたずらだった。

上司は予想通り、

「婚前旅行どうだった?」

ってニヤニヤ笑ってた。

発注していたキャンペーン用のリーフレットがトラックで届いて、みんなでバケツリレー式に倉庫に積んでいった。ヘリコプターの音がすごくうるさいのに見上げてもうろこ雲があるだけ、どこにもヘリコプターが見えない。上空を旋回してるみたいにずっと音が止まないんだけどヘリコプターじゃないとしたら何の音だろう。「ずっと鳴ってますよね」って聞いてみたけど誰に聞いても音なんか聞こえないって言う。耳鳴り? こんな耳鳴りあるの?

段ボールに引っかかったのか、ネイルについてたラインストーンが一つ取れてた。よく見てみると黴が生えてきてる。この前してもらったばかりなのに。

昼休みに予約の電話して会社帰りにサロンに寄った。ともだちのお姉ちゃんはいなくて、かわりにおかっぱの目のぱっちりした若い子がいて「お花がいいですかリボンがいいですか」って言うから「お花とリボンにしてください」ってお願いしたら「お花が生えてきてるのがとってもお似合いですね」って誉められて嬉しいけど、わたしのどこからお花なんか生えてきてるって言うんだろう「手首」ほんとうだ、左の手首、立体的に、サーモンピンクの薔薇が盛り上がって、爪もこれとおそろいにしてもらったらすごく素敵だろうリボンがぞろぞろ動いてかわいいから「誕生日の方にはろうそくになっていただくことにしてるんですよ」って彼女はわたしの薔薇に火を灯してそれはそれは熱くてきれいで「わたしの誕生日ですか」「いいえわたしのパパのです」ネイリストは下向いたまま照れたように微笑んだ。

10月23日

一切衆生遍ク穴ニ惑フカナ

おかっぱのネイリストのおでこには冷却シートが貼ってあって「風邪ですか」「ちょっとしたパンデミックです」「よくありますよね」「困りますよね、ペストとか黄熱病とか」って世間話してるうちにネイルもだいたい仕上がったんだけどネイリストは泣いてしまって理由を聞いたら「パパが帰ってこないから」だそうだ、UVライトの光が突然虹色に輝いて「こうなってしまうともうUVじゃないですよね、ごめんなさい、わたしこどもだから上手にできなくて」って嗚咽してる、ああほんとだ、花柄を描いてもらったはずの爪がどろどろに溶けて赤黒く灯された手首の薔薇もすでに形をなしていないのでわたしは思わず謝ってた、ごめんね、守ってあげられなくて、ごめんね、痛かったよね、ごめんね……

鮮やかな空色を背景に髪を振り乱して泣いているぼろぼろの女がいた。「あ」って言ったら相手も口を開けた。それはベッドに仰向けになっているわたし自身の姿だった。M市のラブホテルの一室。左手に包帯がわりに巻いた布がほどけて傷口が見えている。起き上がろうとすると脇腹が痛んで、右手だけ伸ばしてペットボトルを掴んだけど、一滴も残っていない、何日外に出てないんだろう。水が飲みたい。蛇口をなめても何も出てこない、傷口をなめてもあんまり美味しくない、美味しい食料はどこにあるんだろう美味しい肉は、そう考えていると、ふと身体が軽くなるような気がして、わ た 死 腸 し腸死わたしはドアを開けて さん 惨 歩 肉 ことにし まし た 、

10月24日

紅葉且ツ散ル猫ノ毛ペツペツテスル

外はとても明るくて、ぼんやりと霞んでる、みんな楽しそうにピクニックみたいにゆらゆら歩く、猫がいっぱいいるお寺の境内で猫かわいいすごく猫だもんやわいからいっぱい撫でておやちゅ ちゅる っと 食べて あんまり食べるところがないけど喉がかわいかわかなくなるかわいいのこねこいっぱい咀嚼した。

ともだちを作るのは昔から得意だった。小学校のとき二回、中学で一回転校してO県のカトリックの女子校に入って、以来ずっとO県に住んでる。仲良くなるコツは笑うタイミングだけ相手の真似をすること。決して持物や髪型を真似しないこと。誕生日を忘れないために手帳を持ち歩くこどもだった。

ヘリコプターが高度を下げてきて、ビルの上のヘリポートに着地したのはなんとなく音で察せられあそこに行こうとしてるひととダメだ俺たちのぼれないじゃん階段とか苦手じゃんとか言ってる新しいドーナツ屋さんががオープンしたみたいにわくわくするホテルの制服着たひとと肩がぶつかって、ふふふ、昔からのともだち同士みたいに生クリームたっぷりの生首む食べたいね、ちょうかわいい皮いいあれ食べたいよねって、たのしくて腸若いずっとみんなで夜も歩いて一晩中歩き続けるなんて大学時代以来じゃない終電を逃してたディーゼル車なら く屋根にも乗れるた 轢かれててウケる。

左手が、いよいよフリンジみたいになって、バッグチャームみたいになって、揺れてて、ないと困るけどあって邪魔 ハロウィン ルのみかん 色が何 かなくな て る。

10月25日

給油所ウラウラト燃エ豊ノ秋

白熊がのんびり歩いてゐたので、食べやうとしたら逆に噛まれて上半身だけになつた女の子がぷるぷる震へながら腸をひきずつてそのままたはむれる白熊が血塗れでまるで苺ミルクだね、白熊だけにかき氷だよね、話しかけたい、うまく伝はらない、伝はらない相手もゐるけど、わたしたちはみんな兄弟姉妹なのだと本能的に死つてゐるから、知っているから腐敗した声帯に空気を通してなけなしの、

爆発音。断続的に銃声。炎上。撃たるるわたしたち。撃たるる。撃たるるるるるる。撃たるるるるるるるるるる。顔 が 緑 の 何それおかしい ハロウィンメイク の男の子たちいっぱい来てるヘリコプターで来たの撃たる。る。ぶ。も持たずに来たの仕事に来たのおかしいこの街は 温 泉 街 な ん だ よ そんな顔してないで遊ばないととと と。新鮮で甘い。美味しい。ありがとう。ありがとうヘリコプター。ありがとう頬肉。みんなで分け合うはらわた。ふくらはぎ。ふくらはぎ。縦に裂ける筋繊維がきゅるんきゅるんしてる。お腹いっぱいになってディーゼル列車に乗って今日は帰ろう。こんなにお腹がいっぱいになってちょっとお腹から洩れてなんだかパーティみたいね。楽しい。

10月26日

野犬ガクハフル我ガ左手ヤ盛爪

目の前の飢えた犬がわたしの左手を運び去ってゆくことを自然の理と思う。許すというのは、こういうことなのだ。いまわたしはすべてを許せる。一切の怒りや妬み、あらゆるマイナスの感情を捨てて何もかも受け入れることができる。

高橋さん、あなたは高橋有子さん、学者、の、写真撮りましたね一緒に、が、車の中で震えていたので、会えて良かった、いなくなったかと思ってた、車、故障ですか、お困りですね、そう話しかけたかったんだけど、やはり声にはならなくて、なづき、って、なん、ですか、高橋さん泣いてかわいそおい

美味 し い。ありがとう。ガラス混 りの高 橋さ 、右手だけでまぶたをちぎって眼球をつまみ出してうまくつまみ出せなくて口で直接眼球を眼球を吸ってコンタクトレンズを吐き出すとまた緑色に塗った男の子が来て撃た撃た撃たるるる撃たるるるるじゃましないでほしい、でも許す、可食部分は善だから美味しいものはかわいいから許してあげられる防弾チョッキを丁寧にはずして腕を丁寧にはずして皮膚を伸ばして歯ごたえを楽しみながらみんな来て寄ってたかって食べるからすぐになくなる高橋さんの水晶体酸っぱかった。

10月27日

チウインガムカシラ海綿体カシラ

温泉 に 入りたくて、せっかくの旅行だし、なんか妙に疲れちゃったし、どうしてだろう、なんでこんなに歩いちゃうんだろう眠りもしないで、不思議ですよね、不思議ですねって目とか穴ぼこの眼窩とかで不思議がり 歩くときどき走 る

血を流しながら走つて行つた緑色の男が美味しかつたからついていつたら緑色のてんとに白衣とか怯えた目をしてひとかたまりになつてゐるこどもお肉お肉とかがいつぱいで嬉し暴れる力もないみたいでそれは鮮度がいまいちだつてでも美味しいわたし腸死は好き嫌ひしないで食べる子だつてよく誉めら

美味しい。世界全部がぼんやりときれい。朝焼けかな。山火事かも。

10月28日

邂逅ヤ共ニ啜レルアキレス腱

けむく て

すご く 焦げてる 備 炭みたい煙出て

すごく焦げてるけど 塁くんだってすぐに わか た

塁くん が D温 本館 に 行こうって 手を つ いで

こんど は混浴だ ら ほんとうに二人で

ちょ と からだも 触り合 たり し

まわりのみん も のしそうで

木枯の櫓太鼓を誰か打つ

いい 湯で なんだか身体の中に全く新しい血が戻ってきたみたいに元気になって塁くんとふたりで緑ごはんを食べに行くことにな た

緑ごは のキャンプ

緑ごは おい し

ふたり 食 る 肉 アキ 腱 しんぞ 心臓 口うつしで塁くんごと咀嚼 る

10月29日

下半身ナクテ愛ヅル

穴の中 に 転 空と 地面が回転 しくるくる とわたし腰から下が 塁くん肩から下が

に 温泉 あれ 治 かな?

10月30日

食マレヌ

いっぱ いち ゅ する とく ちび なくな る ね

10月31日

۵

HAIKU OF THE DEAD | 石原ユキオ

初出『スピカ』(2012年10月1日〜31日連載)

後妻未満

後妻未満

永き日のテトラポッドによじのぼる

花種を蒔きたいような頭頂部

白魚のうごくかたちの胃痛かな

指先で乳化してゆく春の月

弁当のすき間につめておく寄居虫

初夏や子ら口々に「ふね」と叫ぶ

ざらめ舞いわたあめとなる温度かな

わたくしに遠慮している水鉄砲

手をつながねばお花畑は消えますよ

前妻の体温計や梅雨に入る

五月雨にすきとおるおみくじは凶

梅雨寒しパーマがかかるまで眠る

短夜は腕立て伏せをかねて愛

くちなわに吐き戻されしねずみかな

青葉若葉あけ方のわからない窓

健康サンダルはくか金魚に足あれば

涼風や本の数だけ無人島

冷房の真下でいつまでも謝罪

民法に定められたる薔薇の赤

さらやまへ毛虫を轢きにゆきましょう

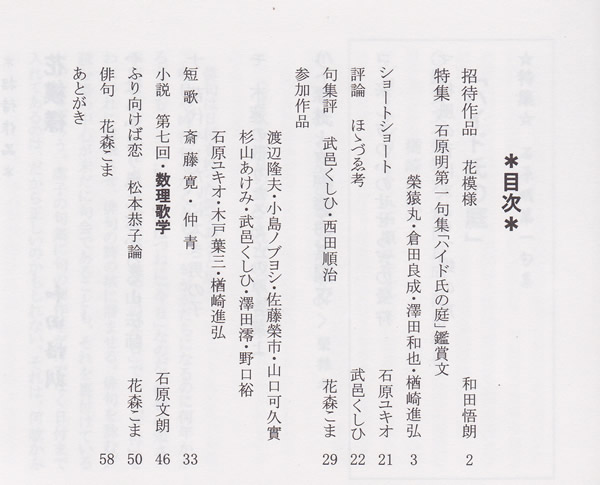

逸 30号

以前休刊のおしらせをした『逸』が帰ってきました。

目次はこちら。

30号の目玉は、石原明さんの句集『ハイド氏の庭』特集。

榮猿丸さんらの鑑賞文と一緒に、gucaブログに書いた妄想掌編も掲載していただいてます♡

あ、そうそう!

憑依俳句「後妻未満」20句を寄稿してますよ!

関悦史さんによる逸30号レビューはこちら★

グロ可愛いって言われるのうれしいです!

*

通信販売のご案内です。

『逸』30号 頒価1000円(送料込)

(1)件名を「逸30号購入希望」としてishiharayukio@gmail.comにメールお願いします。本文にお届け先のご住所・お名前をご記入ください。

(2)ご自宅に『逸』が届きます。振込先ゆうちょ口座を書いたものを同封しておりますので、ATMなどからお振込をお願いします。

メールから一週間経っても届かなかった場合には、お手数ですが再度ご連絡ください。

ちなみに、今回の売上げは石原が逸発行人のお膝元:大阪に遊びに行く際の旅費になります。

石原に大阪の美味しいたこやきを食べさせてあげたい。

そしてまるい顔をもっとまるまるとさせてあげたい。

そんな心やさしいみなさんからのお申し込みをお待ちしております。

豚仮面

河馬の仮面の男のつぎは、豚の仮面の男が来た。

本屋へ入っていき、ガラス越しにこちらを見る。

詰め物ではなく自前の脂肪ででっぷりと肥えているようだ。

目が覚めて、歯を食いしばっていたことに気づく。毎朝。

あしびきの山鳥の尾のしだり尾の

風呂の排水溝に、長く長く排泄する。

まるで紐のようにそれはそれは長くて、美しい山吹色である。

湯を流すと逆流して汚物が浮かんできてしまう。

バジル(動詞)

ATMのところで小学校時代の友人に会って、一緒にいた俳人Aを紹介する。

イタリアンの店に入ると、中学校時代の友人ふたりがいる。

Pちゃんが金髪になっていたのはちょっとした驚きだった。

みんなで食卓を囲む。

骨付き鳥の生ハムのピッツァってなんだろう。

財布の中には三千円ぐらいしかないけど、大丈夫かしら。

さっきATMでお金を下ろしてたのは、ここで食事するためだったのね。

もう20時だからATM使えない。

ろくに話してもいないのに時間が経つのが早い。

詩人のHさんたちと病院の大部屋みたいな大部屋のホテルに泊まる。

朝、カーテンを開けたらまぶしくてHさんを起こしてしまった。

クリーム色のカーテン。

外はベランダだと思うけど、明るくて真っ白で何も見えなかった。

RELOAD

ちかごろはほんとうにしょっちゅう高校の制服を着ていて目の前に本物の高校生が歩いていたりするとひやりとするものだが、他人はわたしの格好などさして気に留めてもいないものなのかもしれず。

河馬の仮面をかぶった恰幅のいい男。着物を着ている。近寄ってみると、恰幅がいいと見えたのはお腹まわりに詰め物をしているためらしい。手を突っ込む。掻き出す。砂がざらざらと落ちる。アスファルト色の砂だ。粒子が均一で細かいが砂鉄よりは粗い。

河馬男と一緒に走って逃げる。追いかけられる。なぜ追いかけられるのかよくわからない。なぜ逃げているのかわからない。物陰に身を潜めて、さっきの続きをする。残った砂をさらに掻き出すのだ。このあたりで、体型から周星馳だと気づく。

着いた先はバスセンター。香港へ飛べるだろうか。

終焉の見える化

ベッドという寝具は暗喩みたいにいきなり崖になっていて、愛されながら終わりに押しやられる。

ひとを殺しました

恋人に車を出してもらって、後部座席に死体。

当初わたしは名古屋まで、彼はさらに遠くまで行く予定だったが、わたしは高校の制服姿のままだったから、とても目立つ。殺害した女子高校生のものとカーディガンを取り替えてみるが、目立つことには大差ない。死後硬直によって彼女の腕がわたしの首にふれて動揺。そこらへんに捨てれば捕まる時期が早まるし、乗せたままでは腐り始める。結局わたしは死体を彼に押しつけ、ひとりで逃げる。

街角に、チンドン屋のような外国人パフォーマー。国籍も人種もさまざまであるようだ。はだけ気味の胸にいろいろな人物の顔をボタン状にペイントしてある。近隣に住む日本人の男から、この辺りにはいつも芸人がいるので、胸に描いてあるなかから気に入った顔を見つめてみるといい、と言われる。ボタン状のひとつ、歌舞伎のような顔を見つめてみると、「しらざあいってきかせやしょう――」流暢とは言いがたい日本語で語り始める。「どれも昔この国にあったものです」と日本人の男。選んだボタンによって「あかまきがみあおまきがみきまきがみ」「月月火水木金金」「はじめちょろちょろなかぱっぱ」誰も投げ銭をしないが、どうやって生計を立てているのだろう。

目立たない服装に着替え、ボストンバッグひとつ抱えて乗った特急列車。どこまで逃げても胸が苦しい。時効まで、あるいは残りの人生すべてを、こんな思いで過ごすのだろうか。隣の席に坊主頭の男が乗ってきて、いきなりわたしの膝に頭を乗せる。男はわたしの恋人だった。肩まであった髪をばっさり落としてきたのだ。名前を呼ぶとひとに知れるから、「おにいちゃん」と呼びかける。ごめんね、おにいちゃん、寝てていいよ、疲れたでしょう。わたしは恋人の頭を撫で、肩を撫で、巻き込んでしまったことを申し訳なく思う。

車掌が切符を確認するためにやってくる。手元には、昔風のパチンパチンやる鋏。前の席の家族連れの分とわたしたちの切符が混ざってしまって、分けようとしているうちにボストンバッグの中にそれが落ちた。中を見られた。乱雑に詰め込んだ衣類の間に不自然に札束が押し込んであったのだ。わたしはひとりで席を立って進行方向と逆に車両の中を移動。風呂、トイレなどがならんでいる。

突然甲板に出て、列車ではなく船に乗っていたことに気づく。